【第4部】記録なき時代の災害と、語られぬ死

昭和東南海地震、三河地震、昭和南海地震。わずか2年の間に相次いで発生した3つの巨大地震は、被害の大きさと頻度において、日本の災害史上まれに見る連続災害だった。しかしこれらの地震の多くは、現代の日本社会で語られることが少ない。なぜこのような「巨大災害」が忘れられてしまったのか。

その背景には、記録の欠如と報道統制、そして社会全体の「語る力の喪失」があった。戦時中、そして敗戦直後の混乱の中で、情報を残す余裕も、公開する自由もなかった。人々はただ、生き延びることに精一杯だった。

三河地震では、岡崎や安城といった地域に甚大な被害が出たが、当時の新聞は「地震があった模様」としか報じなかった例もある。南海地震に至っては、GHQの占領下で言論の優先順位が変化し、地元紙に掲載されても全国的にはほとんど報じられなかった。災害の事実そのものが、「記録」されることなく過ぎ去っていったのだ。

また、記録があっても、後世に残すための「整理」が行われないままになっていた。市町村の被害報告書や学校の記録、寺社の過去帳などには地震の痕跡が残っているが、それらは点在し、まとまった「歴史」として再構成されることは少なかった。

もうひとつの大きな理由は、「語らぬ死」の存在だ。特に三河地震や南海地震では、軍需工場や動員先で命を落とした若者の記録が意図的に伏せられたり、遺族が語ることを避けたりした事例が多い。「国家のために尽くして死んだ者の話は美談にするべき」という空気が、個人の悲しみを押しつぶしていった。

ある被災者は戦後30年を経てこう語った。「父が工場で亡くなったことは、ずっと家の中で触れてはならない話だった。地震の話になると、母は口をつぐんでいた」。こうした無言の記憶は、日本社会に独特の“語られない災害史”を形成している。

記録がなければ、記憶もまた時間の中で風化する。慰霊碑や追悼式典も少なく、多くの人々の死が「どこにも記されない死」として時代の波に埋もれていった。

ところが近年、こうした語られざる災害を見直そうという動きが、地方の郷土史家や市民団体によって少しずつ進められている。古い写真、手書きの日記、地域の新聞の切り抜きなどが掘り起こされ、忘れられた記憶が静かに蘇ろうとしている。

語り部の多くはすでに高齢となり、その証言は「今を逃せば永久に失われる」ものとなりつつある。ある図書館職員は語る。「一人の語りが、地域全体の記憶を動かすことがある。だから、ひとつでも多くの声を記録したい」。

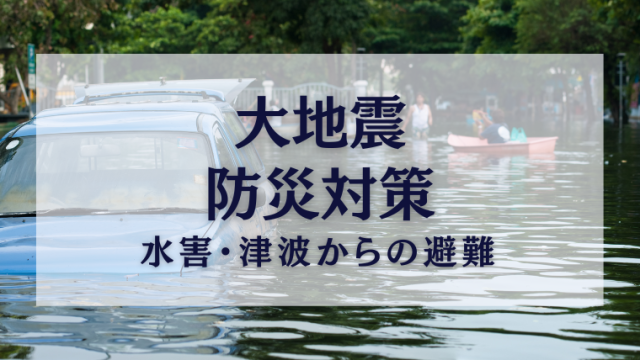

災害の本質は、自然現象そのものではない。それにどう向き合い、どう記憶し、どう継承するかにある。記録が失われ、語られず、教訓として生かされなければ、それは“過去の出来事”として終わってしまう。

しかし私たちには、語る手段がある。記録する術もある。そして、忘れない努力をする責任がある。昭和の連鎖地震が残した最大の教訓は、「記憶されなかった災害は、次に備える力を奪う」ということだ。

次の地震を前に、今こそ、あの語られなかった災害たちの記憶を掘り起こす時である。

(第4部・了)