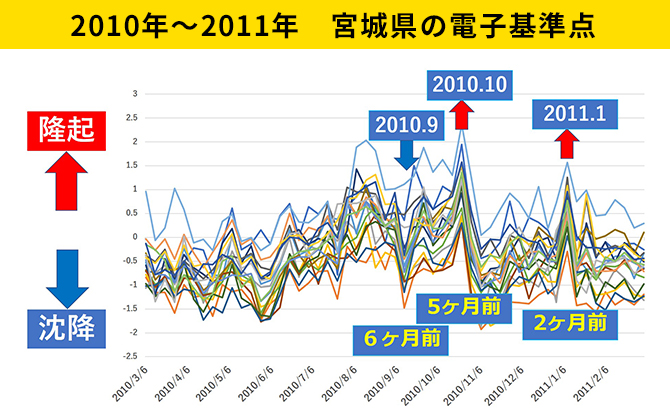

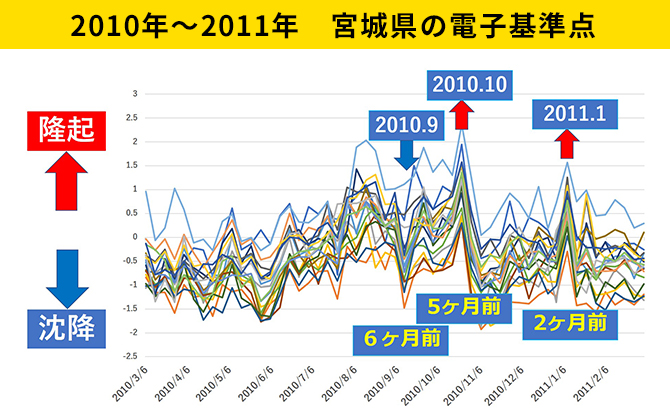

DATA01地震発生 6ヶ月前

地震の約半年前。2010年9月と10月に、宮城県で大規模な異常変動を確認。

JESEA 名誉会長

東京大学名誉教授

村井俊治

JESEA CTO 理学博士

元中国科学院准教授

郭広猛

地球の表面は絶えず動いています。これまでの研究から、

大地震の前には地表に異常変動が必ず発生することがわかりました。

「MEGA地震予測」では、リアルタイムで地表の動きを観測することで、

前兆現象を捉え、地震の予測を可能にしています。

01

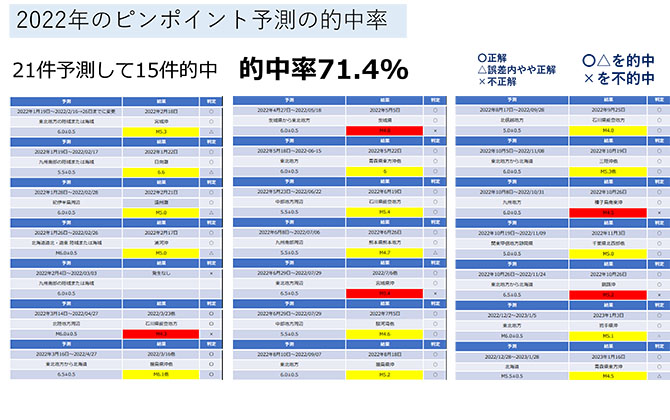

「ピンポイント予測」とは「想定場所でマグニチュード6クラス以上の地震が1か月以内に起こる」ことを予測するものです。70%を超える的中率を誇ります。

02

動画配信サービスでは、テレビの天気予報を見るような感覚で、イラストと解説付きで、わかりやすく最新の地震予測情報を知ることができます。

03

日本を12の地域に分けてそれぞれの地殻の変化の様子を毎週詳しく説明しています。

どこにひずみが溜まっているのか分かります。

中期的な予測も示します。

01

「MEGA地震予測」は、これまでとはまったく違う新しい方法で地震を予測しています。

従来の地震予測は、過去の地震記録を基に未来を占うものでしたが、そこに“地表の変動”は加味されておらず、予測をするのは非常に困難でした。「MEGA地震予測」では、人工衛星を使い、絶えず動き続ける地表を観測し続けることで、異常変動を検知し、地震を予測しています。いわば日々、“地球の健康診断”を実施し、その結果に基づいて予測しているのです。

MEGA地震予測のメソッドは世界のリモートセンシングをリードしてきた村井俊治 東京大学名誉教授と科学雑誌ネイチャーが世界一の研究機関と称する「中国科学院」出身で災害リモートセンシングの研究者、郭広猛博士によって作られました。

02

「ピンポイント予測」は郭広猛博士のリモートセンシング技術により開発された地震予測方法で「より地震発生の切迫度が高い時に限って、時期と場所、規模を明記して警告する」地震予測です。その的中率は70%を超えています。2022年の実績は21件予測を発出して15件的中しましたので71.4%でした。

03

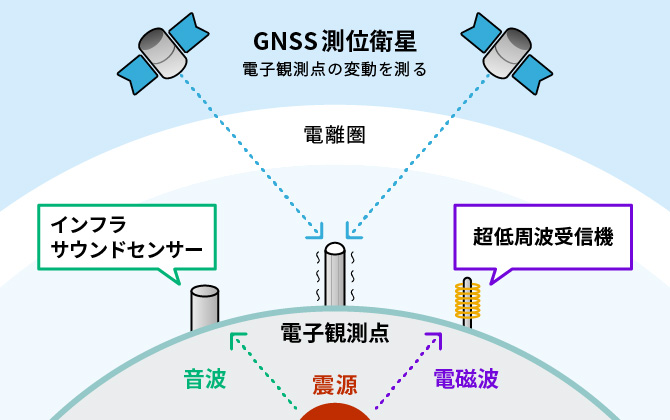

「地球の地表は毎日、上下左右に1〜2cm変動し続けています。村井俊治 東京大学名誉教授は20年に渡り、この研究を続け、大地震の前には「4cm以上の異常な変動が発生する」ことを発見しました。他にも大地震の前には、低周波の電波が出ることや、電離圏※に乱れが発生することも確認されています。

「MEGA地震予測」では、そうしたさまざまな地象の異常を検知することで、地震を予測しています。

2011年3月11日に起きた東日本大震災。

村井教授は当時、東北地方に大規模な地震の前兆、異常変動が起きているのを確認していましたが発信する場を持っていませんでした。

人の命を救う貢献は何もできず、

忸怩たる思いを持っていました。

そのとき感じた“人の命を救いたい”という思いが

MEGA地震予測誕生のきっかけとなっています。

村井教授が再度検証した

データの一部を公開します。

地震の約半年前。2010年9月と10月に、宮城県で大規模な異常変動を確認。

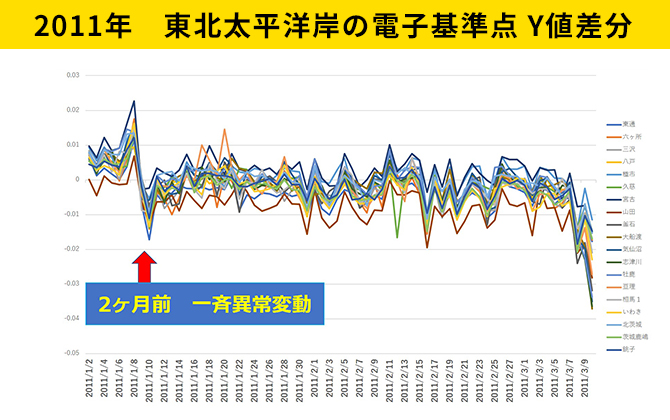

2011年、1月8日・9日・10日に、今度は東北地方全体で異常変動が見られました。

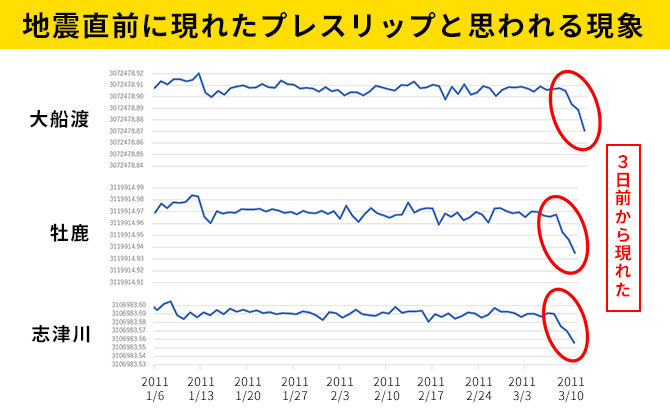

2011年3月8日には、大地震の前兆であるプレスリップ(前兆すべり)と思われる現象が発生しています。

この地震予測に関する科学的根拠は、東日本大震災を詳細に検証した結果、わかったことです。「MEGA地震予測」では、この検証結果を今後の巨大地震の予測に活かしていきたいと考えています。

※東日本大震災でのプレスリップ(前兆すべり)が発生したのは地震発生の3日前ですが、電子基準点のデータは約2週間遅れで公開されるため、すべての前兆を事前に捉えられない可能性がありました。そのため、NTTドコモの協力を得てプライベート電子観測点を全国18か所建てほぼリアルタイムのデータからプレスリップを監視しています。

大地震発生を予測するためには、日本列島の変動を監視する必要があります。各地域が日々、どれだけ動いたかは、国土地理院が全国約1300ヶ所に設置している電子基準点から得られるデータに加え、全国にプライベート電子観測点を設置することで、よりスピーディーで正確なデータ収集を実現しています。

計18ヶ所あるプライベート電子観測点の内、16箇所はNTTドコモの協力によるものです。地震や津波の被害によって発生する通信障害からの早期復旧を目的に、NTTドコモは携帯電話基地局16ヶ所に、地殻の変化を捉える装置を設置。「地震予測システム」の実証実験の協力関係を結び、「MEGA地震予測」ではこのデータを共有しています。

「予知」とは、大地震が発生する日時を正確に言い当てることです。「MEGA地震予測」では、3ヶ月〜6ヶ月以内に大地震が起きる可能性を科学的に検証し、地震の予測を行なっています。

従来の地震学による予測は、過去の巨大地震の記録に断層の記録を加え、統計確率的に30年の間に、何%の確率で大地震が発生するかを推量するものです。一方「MEGA地震予測」は、地表の状態をリアルタイムで観測し、異常を検知することで、3ヶ月〜6ヶ月以内に発生する大地震の予測をしています。

現在は地震予測の情報が毎週水曜日に更新されています。

地震の前兆現象を捉えて

地震を予測する

MEGA地震予測

地震科学探査機構(JESEA:ジェシア)は、

リモートセンシングによる地殻の変動情報を、測量工学の権威・村井俊治東京大学名誉教授による新しい手法で解析することで、地震の前兆現象を捉え、その予測情報を配信しています。

中国南陽師範大学で災害リモートセンシングの教授を務めた郭広猛博士が現在CTOとなり、同博士が開発した衛星画像解析とその他の解析方法でピンポイント予測を実用化、1ヵ月以内のM6以上の地震を高い精度で予測することに成功しています。